Dieses Interview ist die Fortsetzung des Gesprächs mit Dr. Alexis Katechakis, Experte für Nachhaltigkeit und einer der Geschäftsführer von fors.earth, einer führenden Strategieberatung für Nachhaltigkeit in Deutschland. Im ersten Teil haben wir Nachhaltigkeit definiert, über planetare Grenzen und Kipppunkte gesprochen und aufgezeigt, warum sich eine nachhaltige Unternehmensstrategie lohnt. Dieses Gespräch findest du hier.

Im zweiten Teil geht es darum, wie nachhaltige Unternehmensstrategien aussehen können und welche Ziele damit für die Unternehmen und für uns als Gesellschaft angestrebt werden.

Alexis, was steckt hinter einer nachhaltigen Unternehmensstrategie?

Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Ein Automobilhersteller kann sich fragen, welche Antriebsarten vor dem Hintergrund des Klimawandels noch Zukunft haben. Wir haben zum Beispiel bei Volkswagen dazu beigetragen, dass man nun die Elektromobilität vorantreibt. Noch weiter in die Zukunft geblickt, stellt sich die Frage, ob man überhaupt noch Autos verkaufen will, oder eher Mobilitätsdienstleistungen. Ein anderes Beispiel: Ein Hersteller von Nahrungsmitteln steht heute vor der Herausforderung, Ernährung so mitzugestalten, dass sie gesund, bezahlbar und zudem nach ökologischen und sozialen Kriterien verantwortungsvoll produziert ist. Schmecken soll es natürlich auch noch. Alles unter einen Hut zu bringen, ist keine leichte Aufgabe. Sie zu lösen braucht nicht nur Innovationskraft. Es sind auch strategisches Geschick und Partnerschaften notwendig, um am Ende die richtigen Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzubieten.

Ähnliche Transformationsprozesse begleiten wir auch in anderen Branchen: Energie, Chemie, Immobilien, Finanzen, im Tech-Bereich und seit Kurzem auch im Sport.

Eine der zentralen strategischen Fragen, mit denen wir uns hierbei beschäftigen, ist: Wie können wir unseren Kunden dabei helfen, ihr Kerngeschäft wettbewerbs- und zukunftsfähig aufstellen? Wettbewerbsfähig im Hinblick darauf, was ein Unternehmen kann, welche Expertise und Erfahrung es hat, welche originären Ziele es verfolgt – die „Inside-out-Perspektive“. Zukunftsfähig aus Sicht der zunehmenden Erwartungen der Gesellschaft, dass ein Unternehmen Lösungen zu Nachhaltigkeitsherausforderungen beitragen, einen Nutzen generieren soll – die „Outside-in-Perspektive“. Wie beides zusammenhängt, darüber sprachen wir bereits im ersten Teil des Interviews. Unternehmen, die diese Zusammenhänge ignorieren oder sich nicht schnell genug entwickeln, laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Heute gilt: „No business is too big to fail.“. Nicht mehr akzeptierte bzw. gesellschaftlich nicht mehr gewollte Geschäftsmodelle müssen unter Umständen aufgegeben werden. – Wer den Puls der Zeit verpasst, verschwindet vom Markt. Das gilt auch für das Nachhaltigkeitsthema. Das hat massive Veränderungen zur Folge, insbesondere für die Rolle der Führungskräfte und Unternehmenslenker.

Welche Herausforderungen muss das Unternehmen denn meistern auf dem Weg zu einer nachhaltigen Unternehmensstrategie?

Die größte Herausforderung besteht darin, die gesellschaftlichen Erwartungen und politischen Ziele auf den unternehmerischen Kontext und in ökonomischen Erfolg zu übersetzen.

Wie funktioniert das? Wie helft ihr Unternehmen konkret, um zu einer nachhaltigen Unternehmensstrategie zu kommen? Wie arbeitet ihr von fors.earth mit den Unternehmern zusammen?

Wir beginnen in der Regel mit internen Analysen. Wir möchten verstehen, was ein Unternehmen oder eine Organisation in Sachen Nachhaltigkeit antreibt. Warum wollen sie das Thema strategisch angehen? Wo stehen sie bereits? Haben sie schon ein konkretes Ziel? Hierauf basierend schärfen wir die Ausgangslage, Zielsetzung und Stoßrichtung, Uns ist dabei die Ernsthaftigkeit sehr wichtig, wirklich einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft leisten zu wollen. Rein wirtschaftliche oder kommunikative Gesichtspunkte genügen uns nicht.

Im nächsten Schritt betrachten wir das Umfeld des Unternehmens und führen Wesentlichkeitsanalysen durch. Wir arbeiten kurz gesagt heraus, auf welche der vielen Nachhaltigkeitsthemen das Unternehmen aus seinem Kerngeschäft heraus überhaupt einen Einfluss hat. Wo kann es einen positiven Beitrag leisten? Und wir schauen, welche Erwartungen die Stakeholder diesbezüglich an das Unternehmen haben: Kunden, Geschäftspartner, die eigenen Mitarbeiterinnen, NGOs, die Gesellschaft im Allgemeinen. Idealerweise können wir aus beiden Perspektiven eine Schnittmenge bilden.

Wir sehen uns auch an, was der Wettbewerb macht und welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt bzw. welche zu erwarten sind.

Diese Umfeld- und Wesentlichkeitsanalysen sind sehr wichtig, um sich auf die richtigen Themen zu fokussieren und die verfügbaren personellen und budgetären Ressourcen optimal einzusetzen. Die Planetary Boundaries, über die wir bereits im ersten Interview gesprochen haben, und die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs der Vereinten Nationen sind dabei leitgebend für uns.

Basierend auf den Ergebnissen entstehen konkrete Zielbilder, Ambitionsniveaus und Handlungsfelder, die in der Regel mit den Geschäftsleitungen abgestimmt werden.

Wir berücksichtigen hierbei die gesamte Wertschöpfungskette und sehen uns die Lebenszyklen der Produkte genau an. So kann sich zum Beispiel herausstellen, dass der Produktionsprozess einen sehr viel kleineren Einfluss auf Nachhaltigkeitsparameter hat als die Phase der Nutzung durch den Endverbraucher. Oder dass die großen Hebel in der Lieferkette liegen. Es ist ein großer Schritt und ein Erfolgserlebnis für uns, wenn ein Unternehmen für die gesamte Wertschöpfungskette Verantwortung übernimmt – von der Rohstoffgewinnung über die Zulieferung und Produktion bis hin zur Nutzungsphase und einer möglichen Wiederverwertung.

Bei strategischen Entscheidungen steht auch die Frage im Raum, ob dem Unternehmen die rechtliche und gesellschaftliche Akzeptanz genügen, oder ob es den Anspruch hat, im Wettbewerb Benchmark zu sein und sich mit den verfügbaren Stellschrauben für eine nachhaltige Entwicklung im Markt zu positionieren und sich damit auch von der Konkurrenz zu differenzieren.

„Es ist ein Missverständnis, dass nachhaltiges Verhalten mit Transparenz gleichzusetzen sei. Viele Dinge passieren hinter den Kulissen und werden nicht nach außen getragen. Nachhaltigkeit ist in vielen Branchen zum Wettbewerbsfaktor geworden.“

Du hast die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen gerade angesprochen. Was hat es damit auf sich?

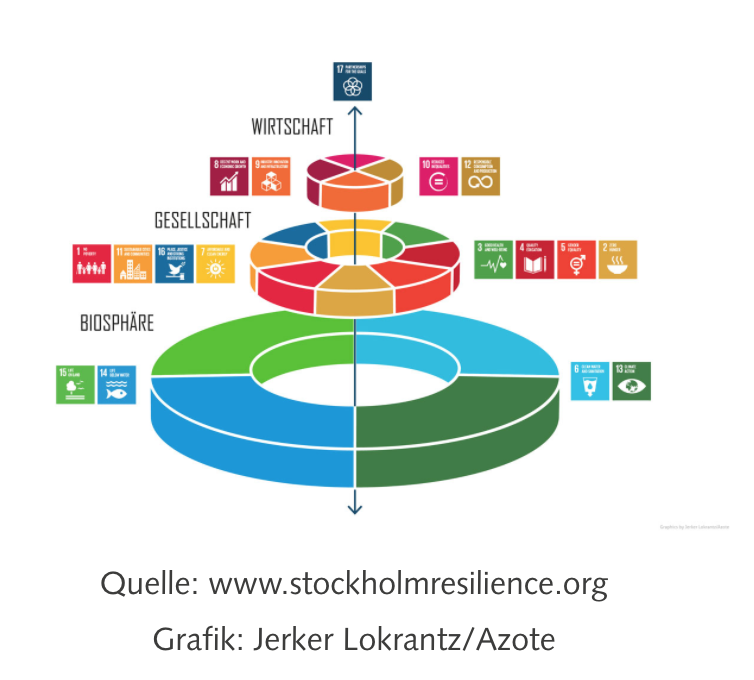

Die Vereinten Nationen haben 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs, definiert, an denen wir uns orientieren. Sie sind mit derzeit 169 Unterzielen hinterlegt, welche die Leitplanken für unsere gesellschaftspolitische Entwicklung bis 2030 setzen. Die SDGs sind als Spezifizierung oder Weiterentwicklung der Brundtland-Definition von Nachhaltigkeit zu verstehen und lassen sich drei Bereichen zuordnen: Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Das SGD 17 „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“, eint alle Dimensionen und unterstreicht, dass eine Erreichung der Ziele nur gemeinschaftlich möglich sein wird.

Zum Teil handelt es sich noch um Absichtserklärungen. Die Ziele konkretisieren sich aber immer weiter und finden zum Beispiel auch im Green Deal, der EU-Taxonomie oder im Entwurf zum Lieferkettengesetz ihre rechtlichen Ausprägungen. Unsere Aufgabe ist, diese gesellschaftspolitischen Ziele betriebswirtschaftlich greifbar zu machen.

Für Unternehmer ist es wichtig zu verstehen, dass die drei Ebenen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern Teil eines Ganzen sind. Nur aus diesem Verständnis heraus können Entscheidungen gefällt werden, die das Unternehmen tatsächlich nachhaltiger machen und unsere Freiheitsgrade wieder vergrößern. Die Kunst ist, den Mittelweg zu finden zwischen „business as usual“ und „100% nachhaltig“, damit sich das Unternehmen weiterhin innerhalb des Aktionsraums bewegt, in dem seine wirtschaftliche Handlungsfähigkeit gewahrt bleibt. Und weil das Feld dynamisch ist, müssen sich die Unternehmen immer wieder neu orientieren und die nächsten Schritte planen. Keine leichte Aufgabe, aber dafür gibt es ja uns.

Kannst du an ausgewählten Beispielen die unterschiedlichen Ansätze klar machen?

Sehr gerne! Nehmen wir ein Beispiel aus der Energiebranche: Ein Energieerzeuger kann sich entscheiden, weiter auf fossile Energieträger zu setzen, auch wenn klar ist, dass er damit zum Klimawandel beiträgt. Das wird auf Dauer nicht gutgehen, wie man an den großen Energieunternehmen sieht. Sie laufen Gefahr, sich in den „Nicht-Nachhaltigkeitsraum“ zu katapultieren, wo es irgendwann keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr gibt und es dann auch mit der „License to operate“ durch den Gesetzgeber nicht mehr klappt. Das Unternehmen könnte sich auch entscheiden, von einem Tag auf den anderen nur noch auf regenerative Energien zu setzen. Dies birgt aber ob der langen Planungszyklen und Amortisationszeiten betriebswirtschaftliche Risiken. Mit der MVV Energie haben wir vor Jahren einen Mittelweg gezeichnet, der einen sukzessiven Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit ermöglicht.

Dann gibt es Unternehmen, die ursprünglich nicht gegründet wurden, um selbst Profit zu machen, sondern um andere Geschäftskonzepte nachhaltiger zu gestalten. Streetscooter ist ein Beispiel: Die Deutsche Post wollte Elektroautos mit spezifischen Anforderungen für ihre Auslieferungsflotte, um ihre CO2-Emissionen zu senken. Die etablierten Automobilhersteller sind darauf nicht eingestiegen. Also hat die Post das Konzept mit der RWTH Aachen durchgezogen und zwar so erfolgreich, dass nun auch Nachfrage anderer nach diesen Modellen besteht.

Schließlich gibt es Unternehmen, deren Unternehmenszweck direkt an die Nachhaltigkeit gekoppelt ist. Hier helfen wir bei der Geschäftsfeldentwicklung. Als Beispiel möchte ich agrilution nennen, die wir seit ca. 8 Jahren begleiten. Das Unternehmensziel ist die dezentrale und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion im urbanen Raum. Das Produkt ist der „Plantcube“, in dem man im eigenen Haushalt Kräuter und Salate züchten kann, gesteuert über das Smartphone. Agrilution wurde inzwischen von Miele gekauft. Ein weiteres Beispiel in dieser Kategorie ist Veramaris. Bei diesem Unternehmen geht es darum, Aquakultur nachhaltiger zu machen: Statt Fische im Meer zu fangen, diese zu Fischöl zu verarbeiten und dann in der Fischzucht an andere Fische zu verfüttern, hat Veramaris einen Weg gefunden, Fischöl durch Algenöl zu ersetzen. Die Algen können in großen Tanks kultiviert werden. Damit besteht die Möglichkeit, zum Beispiel Lachszucht zu betreiben, ohne marine Ressourcen auszubeuten. Wenn man solche neuen Geschäftsmodelle etablieren möchte, muss die gesamte Wertschöpfungskette an einem Strang ziehen – SGD 17. Im Fall von Veramaris haben wir Futtermittelhersteller, Farmer, Logistiker und Händler an einen Tisch gebracht. Das ist noch nicht die Garantie für Erfolg. Natürlich muss sich das am Ende auch für alle rechnen. Wirtschaftliche Aspekte spielen eine große Rolle. Und es hilft, wenn man eine gewisse Marktmacht hat. Hinter Veramaris stehen DSM und Evonik, zwei weltweit agierende Unternehmen die gemeinsam 15% des weltweiten Aquakulturmarktes beeinflussen können.

In der Regel arbeiten wir aber mit etablierten Unternehmen, die sich in Sachen Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility weiterentwickeln wollen, weil sie spüren, dass Ansätze wie Corporate Citizenship, d.h. ein Fokus auf Spenden und Sponsoring, oder die Arbeit mit Umweltmanagementsystemen oder reine Berichterstattung nicht mehr genügen. Sie wollen oder müssen die Themen ins Kerngeschäft bringen, d.h. auf die Ebene ihrer Produkte und Dienstleistungen. Kaufland ist ein solches Beispiel. Hier liegt der große Hebel im Sortiment, das sukzessive nach klar definierten Kriterien nachhaltiger gestaltet wird. Ein Beispiel aus dem öffentlichen Sektor sind die Deutschen Jugendherbergen, die auf dem besten Wege waren, sich zu einem Hotelleriebetrieb zu entwickeln, und die sich mit uns auf den Kern ihrer Satzung zurückbesonnen haben und sich jetzt verstärkt auf das Thema nachhaltige Bildung konzentrieren – etwas was Hotels üblicher Weise nicht machen.

Wie gestaltet Ihr diese Veränderungsprozesse? Wie bringt Ihr den Zug ins Rollen?

Es ist entscheidend die Menschen zu erreichen. Uns ist es wichtig, nicht nur Prozesse zu etablieren, sondern auch ein Bewusstsein der Akteure für die Themen zu entwickeln und ihre innere Haltung zu beeinflussen, den Willen zu erzeugen, ganze Systeme gemeinsam nachhaltiger zu gestalten. Das wirkt sich über die Zeit auf die Unternehmenskultur aus und von da an passieren viele Dinge von alleine.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor sind Führungskräftetrainings zum Thema Nachhaltigkeit und der strategischen Relevanz. Jede Führungskraft ist ja in erster Linie Mensch und Teil der Gesellschaft. Wir vermitteln den Managerinnen und Managern die Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen für ihr eigenes Leben und für ihr Umfeld. Dann zeigen wir ihnen auf, dass sie im Unternehmen Hebel haben, die sie bewegen können, um den Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aktiv mitzugestalten. Nicht nur zum Wohle der Gesellschaft, sondern auch für das eigene Unternehmen und letztendlich für sich selbst, den Menschen, die ihnen nahe sind.

Veränderungen in diesem Bereich können durch einzelne Menschen im Unternehmen angestoßen werden. Und wenn der Zug erst einmal ins Rollen gekommen ist, wie Du sagst, ist er häufig nicht mehr zu stoppen. Dann gibt es kein Zurück mehr.

Wir wollen damit erreichen, dass Eigendynamiken entstehen, die über die eigenen Werkstore hinausreichen und entlang von Wertschöpfungsketten im In- und Ausland wirken – bis hin zu Wertschöpfungsnetzen mit Quervernetzungen multipler Branchen. Dabei kommen Mechanismen in Gang, welche die Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit verstärken.

Unser größtes Projekt in diesem Zusammenhang ist bislang das #Project1Hour, das wir mit Volkswagen entwickelt und umgesetzt haben: Anlässlich des Earth Day haben sich alle 660.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns weltweit 1 Stunde mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, ihren eigenen CO2-Fußabdruck berechnet und gemeinsam überlegt, was sie persönlich und im Team gegen die Klimaveränderung tun können. Hieraus entstehen derzeit viele weitere Projekte, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einbringen – sowohl kleine Maßnahmen, die andere inspirieren sollen, als auch große, wo sich zum Beispiel ganze Geschäftseinheiten mit Tausenden von Angestellten gemeinsame und persönliche Ziele setzen.

Seid ihr eigentlich eine klassische Unternehmensberatung? Wo wollt ihr denn selbst noch hin?

Unser Ziel als fors.earth ist es, vernetzter zu arbeiten und das Geschäft international auszubauen. Wir wachsen stetig und haben trotzdem keine klassischen Organisationsstrukturen. Es ist vielmehr so, dass wir dezentral und möglichst hierarchiefrei arbeiten und uns immer wieder neu erfinden. Wir verstehen uns als Plattform, auf der man neue Ideen entwickeln kann und wo jeder Verantwortung übernimmt. Wichtig ist uns, dass wir unsere Zeit und unsere Expertise so einsetzen, dass wir Wirkung entfalten.

Akquise machen wir kaum. Die Kunden kommen in der Regel zu uns. Wir stellen dann immer häufiger die Frage, warum wir für sie arbeiten sollten. Denn unser Claim ist: „Wir arbeiten für die, die es ernst meinen.“ Dahinter stecken für uns zwei Aspekte: Zum einen wollen wir sehen, dass sich ein Unternehmen entwickelt. Es darf gerne länger dauern, aber wenn es nur darum geht, punktuell einzelne Projekte zu machen, um eine gute Story für das Marketing oder die PR zu generieren, dann steigen wir aus. Das andere ist Wirkung. Daher arbeiten wir gerne mit großen Unternehmen zusammen, denn wenn diese sich verändern, dann hat das „Wumms“, also messbare Auswirkungen auf den Markt weltweit.

Lieber Alexis, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für diese Vorlesung in Sachen Nachhaltigkeit genommen hast, ein Thema das meinen Lesern so wichtig ist, dass sie es auf die Wunschliste 2021 gesetzt haben.

Das habe ich gerne gemacht, denn auch für mich ist es ein Herzensanliegen!

Vorgestellt – Dr. Alexis Katechakis

Alexis hat Biologie und Sustainable Resource Managament an den Universitäten Göttingen, Kiel und München studiert. Nach mehrjähriger Tätigkeit am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel (GEOMAR) wechselte er in die Wirtschaft und sammelte Erfahrung als Pressesprecher, PR-Berater und Investor Relations Manager mit Fokus auf Produkt-, Unternehmens- und Krisenkommunikation. Heute ist er Geschäftsführer von fors.earth, einer führenden Strategieberatung für Nachhaltigkeit in Deutschland. Seine Schwerpunkte sind CR-Strategieentwicklung, Change Management, Trainings, Workshops und Moderation. Und wenn dann noch Zeit ist, bietet er mit „Into the Wild“ naturkundliche Exkursionen zwischen Ammersee und Andechs an, nicht nur für Unternehmensvertreter.

Weitere Informationen zum Angebot von fors.earth gibt es im Internet unter: https://www.fors.earth/de/home.html

Alexis ist zu erreichen unter: alexis.katechakis@fors.earth

Dieses Interview ist Teil meiner Serie “Im Gespräch mit…” von und für Menschen, die inspirieren, vernetzen, verändern und eine positive Einstellung ins Leben tragen.

Du möchtest jemanden aus Deinem Netzwerk vorschlagen, dessen Stimme gehört werden sollte? Dann schreibe mich gerne an!

++++++

Du möchtest kein Interview mehr verpassen? Dann trage dich hier für meinen Newsletter ein: